黄潭镇开展“翻盆倒罐清积水灭成蚊”专项行动

筑牢健康防护网

夏秋季是蚊虫孳生繁衍的高峰期,而伊蚊作为登革热、基孔肯雅热等传染病的主要传播媒介,其孳生环境的清理直接关系到每一位居民的身体健康和生命安全。为切实降低疾病传播风险,黄潭镇按照市统一部署,全面开展“翻盆倒罐清积水灭成蚊”专项行动,以“零容忍”态度向伊蚊孳生地宣战,全力守护辖区群众的生命健康防线。

闻令而动,织密专项行动“责任网”

“蚊虫防治不是小事,是关乎群众切身利益的民生大事。”专项行动部署会上,镇委镇政府明确要求,要将伊蚊防控工作作为当前重点民生工程来抓,形成“党委统筹、部门联动、村居落实、群众参与”的四级联动机制。

镇成立了专项行动领导小组和工作专班,各部门细化了责任分工:卫健办负责上下联络,统筹协调;卫生院负责技术指导,制定科学消杀方案;村镇建设服务中心牵头排查公共区域积水,重点清理街道绿化带、下水道、垃圾中转站等易积水点;农业农村服务中心针对农田沟渠等区域开展专项整治,消除野外孳生隐患;各村(社区)落实“网格化”排查,组织网格员、志愿者逐户上门宣传,督促居民清理自家院落积水。

从机关单位到村社院落,从街头巷尾到田间地头,一张横向到边、纵向到底的防控责任网迅速铺开,确保每一处角落都有人管、每一项任务都有人抓。

靶向发力,掀起“清积水”全民热潮

“伊蚊的幼虫离不开水,清除积水就是从源头断了它们的‘生路’。”卫生院吴院长介绍,伊蚊的孳生地遍布生活细节,一个小小的积水瓶、一片凹陷的树叶,都可能成为其幼虫的“温床”。为此,全镇以“全覆盖、无死角”为目标,掀起全民“翻盆倒罐”热潮。

公共区域:地毯式排查不留盲区

在集镇区域,志愿者带着工具穿梭在大街小巷,从居民小区的花盆托盘、闲置水桶,到街边的废旧轮胎、绿化带洼地;从农贸市场的排水沟、垃圾暂存点,到建筑工地的积水坑......排查范围覆盖每个角落。

“以前墙角总堆着旧轮胎,下雨就积水,蚊子特别多。”家住黄潭社区的李师傅说,这次专项行动中,社区工作人员不仅清理了轮胎积水,还联系废品回收站统一收走长期闲置的轮胎,“现在感觉蚊子都少了一半。”

村民院落:上门引导自主清理

在各村,由村干部、党员、志愿者组成的服务队挨家挨户走访,重点排查花盆托盘、水缸、泡菜坛、空调接水桶、院内排水沟等易积水区域。对能直接排除的积水,现场协助清理;对需要长期存水的水缸、储水桶,指导居民加盖密封;对长期不用的闲置容器,建议倒置存放。

“以前觉得坛子里有点水没什么,听志愿者说里面可能有蚊子幼虫,赶紧就倒了。”马家直河村村民马大爷一边清理自家院子,一边笑着说,“现在全家人都养成了习惯,检查有没有积水,这不仅是为了自己,也是为了大家的健康。”

特殊区域:重点整治消除隐患

针对树洞、屋顶等不易察觉的区域,采取了“定制化”措施:对路边的树洞,填充沙土防止积水;对老旧房屋的屋顶,组织人员清理天沟杂物,确保雨水顺利排出。

科学消杀,筑牢成蚊防控“防火墙”

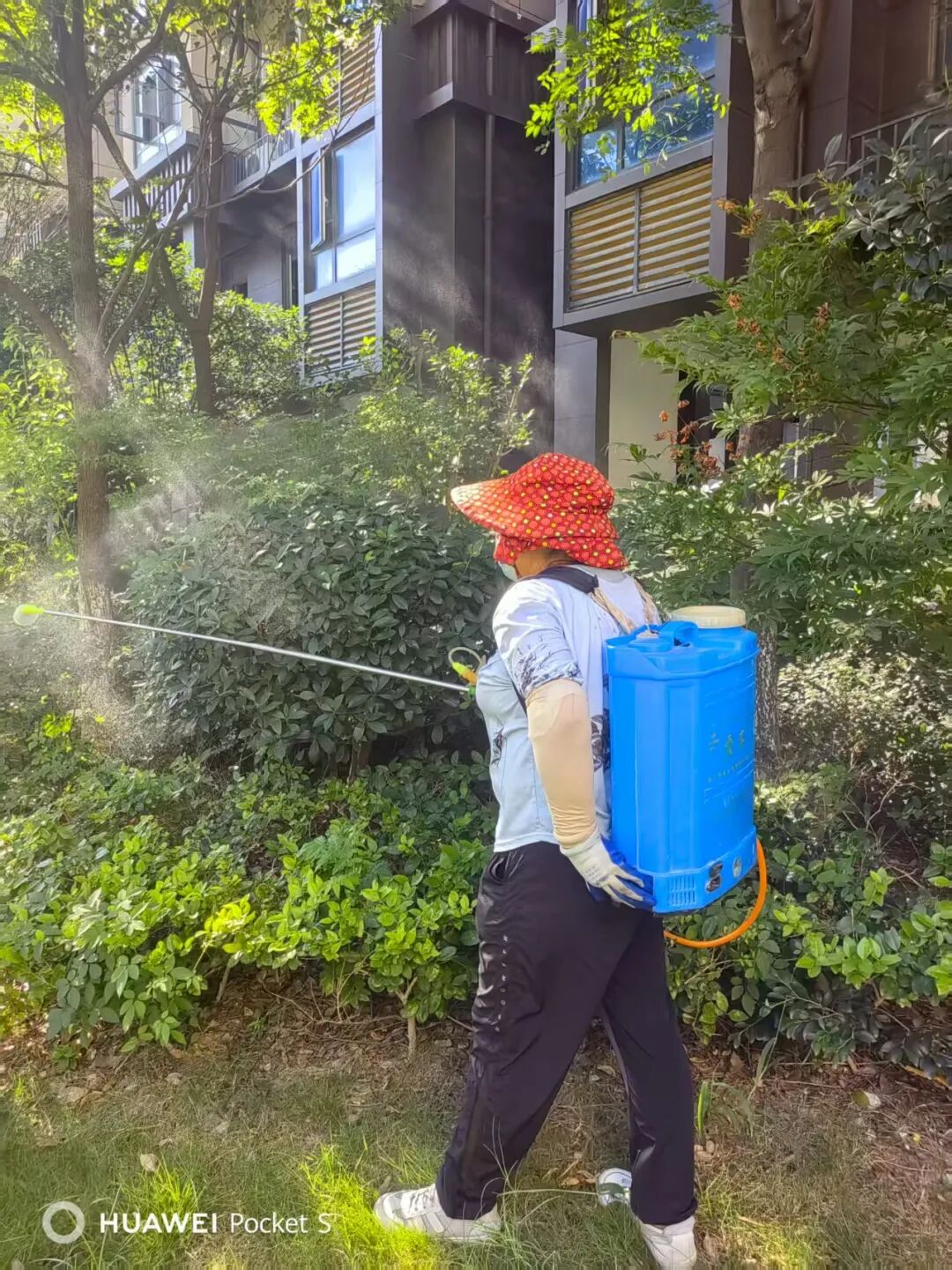

在清除孳生地的基础上,同步开展成蚊消杀工作,采用精准施药的方式,降低成蚊密度。

镇环卫专班采购了杀虫剂,组织专门人员,按照“重点区域全覆盖、一般区域精准杀”的原则开展工作。每天清晨和傍晚,消杀人员背着喷雾器,对绿化带植被、墙角、楼梯间、杂物间、厕所、垃圾暂存点等蚊虫易栖息的区域进行常量喷雾。

“这个时间段是蚊虫活动最频繁的时候,消杀效果最好。”消杀队员吴师傅介绍,他们会根据蚊虫密度数,调整消杀频率和范围,“比如垃圾中转站周边蚊虫较多,我们就增加消杀次数,确保把蚊虫密度控制在安全范围内。”

全民参与,凝聚防控合力“持久战”

伊蚊防控是一项系统性、长期性的工作,既要靠政府部门的强力推动,更要靠全社会的共同参与。

为提高居民的防控意识,全镇通过多种渠道开展宣传:在微信群推送健康提示和爱国卫生运动倡议书,介绍伊蚊危害、清积水方法和防蚊叮咬技巧;利用小喇叭宣传防蚊知识;卫生院还组织医生到社区开展健康讲座,讲解蚊媒传染病的预防知识。

蚊虫防控,人人有责。此次专项行动不仅有效降低了疾病传播风险,更提升了群众的健康意识。下一步,黄潭镇将继续绷紧防控之弦,以钉钉子精神抓好各项措施落实,持续筑牢居民健康“防护墙”。

编辑:李 郑

审核:吴 斌

扫一扫在手机上查看当前页面

附件:

附件: