天门花鼓戏唱腔艺术欣赏

“听了花鼓戏的哟喂哟,害病不消吃得药”这句在江汉平原老百姓口头上广为流传的俗语,生动形象地表达了老百姓对花鼓戏的喜爱。花鼓戏为什么具有如此魅力,而为广大群众所津津乐道呢?这还得从她的音乐唱腔说起。

天门花鼓戏的音乐唱腔源于湖北江汉平原丰富的民歌、小调及歌舞,经过历代花鼓戏艺人的琢磨、加工、锤炼、创造以及吸收其他剧种的艺术滋养,现有的花鼓戏唱腔有四大主腔和二百余种小调。主腔属于板腔体,分为:高腔(悲腔)、圻水(败韵)、四平、打锣(还魂腔);小调分为:单篇牌子、专用小调、插曲等。主腔在剧目中使用最多,善于表现戏剧矛盾冲突,刻画人物性格和表现不同的思想感情,为花鼓戏唱腔的主体;小调多来自民歌和各种民间说唱音乐,其乐曲短小,旋律优美,节奏轻快,色彩丰富,多为曲牌体结构。在演唱中虽还有明显的民间小调的痕迹,但在风格上已逐渐 “戏曲化”,也是花鼓戏唱腔的重要组成部分。

天门花鼓戏的唱腔,按行当的不同和年龄、性别、性格特征及音色、习惯使用音区、音域的不同,同一声腔形成各自不同的演唱风格。以主腔为例,如为表现正旦的端庄、柔美和花旦的秀丽、妩媚时,其唱腔音乐华丽委婉;在表现小生的文雅、老生的敦厚、生角的刚健时,其旋律音域相对宽广苍劲;而在表现丑角的诙谐、夸张、怪诞时,其音域窄小,旋律简单。主腔的演唱功能,除了大都具有抒情与叙事并重的共同特点外,每个声腔在具体表现上又有所侧重:有的以抒情为主,有的以叙事见长,有的能表现多种感情,有的对某种单一感情又能得以淋漓尽致的抒发。四大主腔的特点,可用一首《竹枝词》概括:“高腔(悲腔)最抒情,圻水(败韵)叙事能,四平刚柔忧思喜,悲凉打锣与还魂。”

“高腔”“悲腔”最抒情

高腔,来源于田间劳动的薅草歌,农民薅草时,为持续繁重劳动的需要,往往以高亢的音调,悠扬的旋律来抒发感情以减轻疲劳。花鼓戏吸收其为主腔时,保留了这种声高且嘹亮的特点。由于旋律优美,抒情性强,男女老少都能哼唱,故群众对之冠以各种俗称雅呼。如“骼髅腔”,即高亢、开阔的意思;“枯六腔”,意为意调很高,一般好嗓多唱“六”字调;“箍六腔”,由于唱腔抒缓,每唱六句唱词落一次板;“栈骼髅”,即优美动听的意思。此外,还有“骼髅花鼓”、“骼髅班子”等称呼,是花鼓戏最有代表性的唱腔之一。高腔善于抒发多种感情;如喜、怒、思、悲、恐、惊等,舒缓时如行云流水、激情时又紧张激烈!故又有“喜高腔”、“悲高腔”、“快高腔”、“慢高腔”等多种区别。

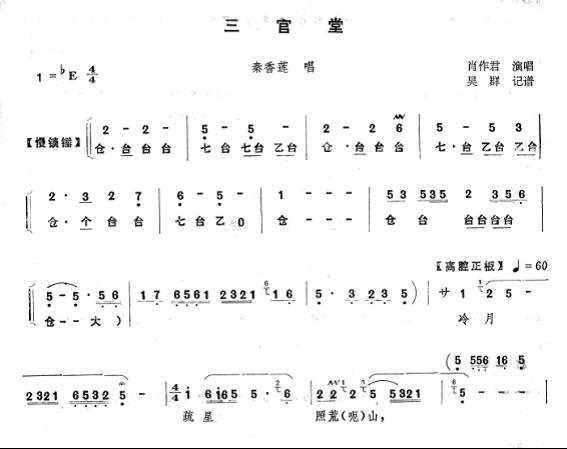

如《三官堂》中秦香莲携儿带女前往开封府告状,深夜行至三官堂时的唱段,唱腔深沉凄凉。

悲腔是高腔的一种反调唱法(由本调转入属调),为女角色悲痛时专用。音域较宽,其唱腔酷似江汉平原农村妇女哭声,且“哟哎哟”及起伏较大的拖腔(艺人称为“无字腔”即非正词的意思),更能抒发悲痛、压抑、痛苦的感情。由于高腔善于抒发悲怨深沉的感情,在许多剧目中被用于重点唱段。如《三官堂》中秦香莲的长段唱词就用高腔转接悲腔处理,其唱腔婉转凄切,如泣如诉,恰当地表现出剧中人物的情感。

“圻水”“败韵”叙事能

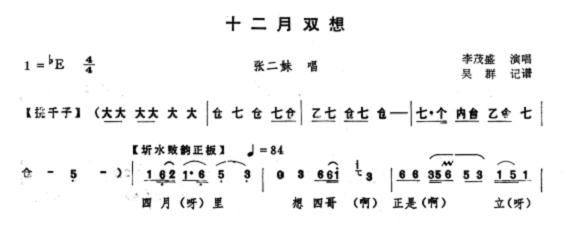

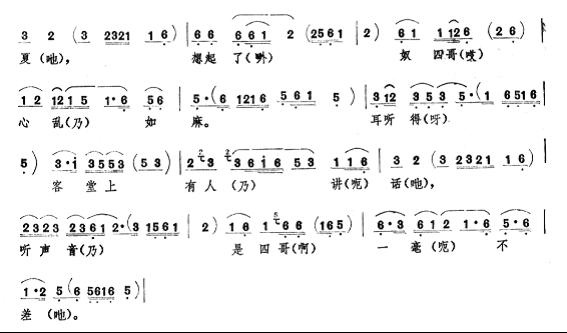

圻水,是抒情、叙事并重,而以叙事为主要功能的一种唱腔,其板式丰富且善于变化,能容纳大段唱词。如《访友》、《劝姑》一段均为七十余句。特别是《白扇记》一剧,道白极少,全剧六百余句唱词,均用圻水腔演唱。花鼓戏艺人中有男怕《访友》、女怕《醉酒》(花魁醉酒)的说法,说明这些剧目内容既复杂多变,又唱词繁多,整个剧情都是唱来铺叙开发的。由于圻水唱腔亲切、流畅,助人劝说时如话家常,叙述悲痛往事如泣如诉,忧思寂寞时凄凉婉转,义愤争辩时又慷慨激昂。所以,用圻水腔来表现复杂的戏剧情节,刻划不同人物形象,有它独到的长处。

圻水的抒情特色,多由“起板”和“慢板”体现,它也能抒发多种感情,往往在慢板后面就紧接着大段的叙事。这种抒情性的慢板与叙事性的正板、快板相连接,有起伏,有对比,极符合广大群众的欣赏趣味和审美习惯。如《梁山伯与祝英台》中梁山伯在“访友”时得知祝英台已许配马文才后的一段唱腔:

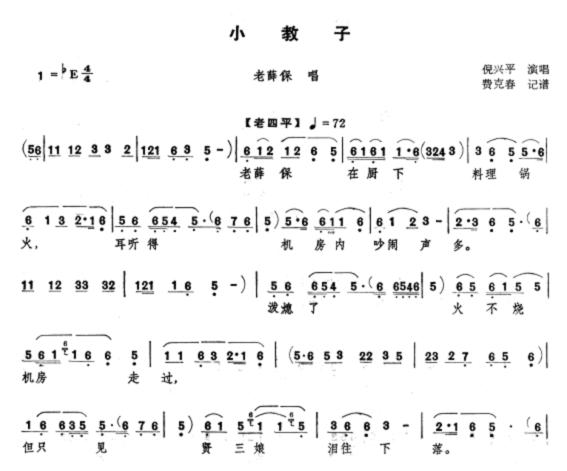

“老四平”苍劲、敦厚,以刻划下层的老年劳动人民形象见长,如《小教子》中老薛保的唱段:

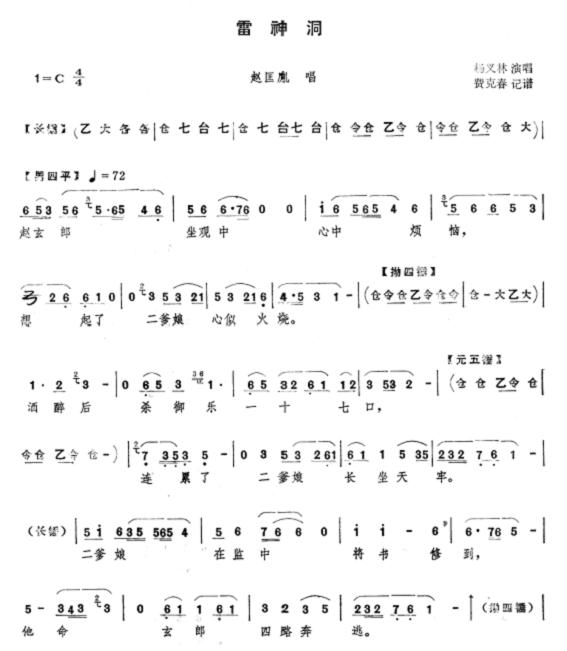

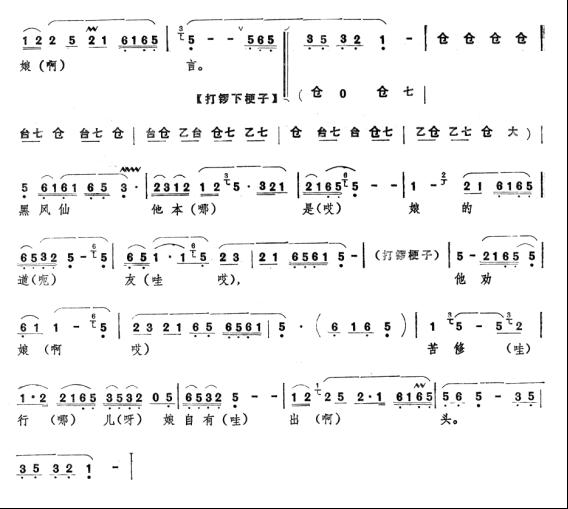

打锣腔,是一种专用的悲腔,男女均可。曲调深沉、悲怆,多用于中、老年角色诉述惨痛往事和抒发悲痛的情感;还魂腔由打锣腔演变而来,在传统戏中,为鬼魂飘游和叙述冤屈时所专用,曲调较之打锣鼓更为低沉、凄凉,常给人以阴森恐怖和毛骨悚然之感!两种唱腔,一般分别使用在情节与情绪需要的剧目中,也可前后连接歌唱。如《白蛇传》中白素贞的一段唱腔,生动地表现了打锣腔的悲凉。

单篇牌子是由一人载歌载舞、用一个曲调来抒发情感或叙述故事的腔调。它有如曲艺加彩装表演,边歌边舞,并可自由进入或退出角色,艺人称这种表演形式为“单篇戏”或“散花鼓”。如西腔、十枝梅、思儿腔等,已从专曲专用逐步发展成为具有一定板式变化的一曲多用的腔调。其表现功能比一般小调有所加强,结构也逐渐向板式变化方向发展,唱腔除具有上、下句的反复以供叙事外,还有较为抒情的曲头(起板)引导,曲尾(落板)终结,形式日趋完鉴,特别是其音乐曲调与语言声调的密切结合,使唱、念浑然一体,十分协调,这也是天门花鼓戏具有浓郁的江汉平原风格的重要因素。

专用小调即民间小调的戏曲化。专用曲调主要用于小戏,一般一剧一词,调名亦即剧名,多专曲专唱,互不混同,如《绣荷包》、《思凡》、《招郎》、《四季忙》、《讨学钱》等。在演唱中,曲调基本保持民间小调的抒情风格,但也根据剧情的发展,产生多种变体唱法,如压缩、伸展,灵活加入衬字、衬腔,片断重复,加垛句等,使之更符合思想内容和人物感情的需要。一个剧目中,如情绪多样,可采用多支小调连缀表现,一曲为主(常为剧目名称),其它为辅,如《站花墙》、《双撇笋》、《补背褡》等。

插曲为花鼓戏中的附属曲调。即原封不动地照搬各地流行的民间小调及其它曲艺、戏曲剧种的唱腔,是剧中作“戏中戏”时插入演唱的时调小曲、地方曲艺及其他剧种的曲调,借以表现某种特定环景、特定人物的感情和心理状态,主要起丰富唱腔色彩的作用。如《天方检子》:李天方清早上山打柴,天还未亮,心中害怕,故借唱曲以壮胆;《美人瓶》为仙女唱歌;《过关》为艺女卖唱的故事。通过这种“戏中戏”形式,演员可依自己的聪明智慧和条件,即兴演唱各种调或其它曲艺、剧种唱段,以引起观众兴趣。所以,“插曲”在花鼓的演唱中,多种丰富色彩的作用。

花鼓戏的传统演唱形式为“一唱众和、锣鼓伴奏”,唱词多为七字、十字句。唱腔节奏明快,旋律优美,抒情叙事,乡土气息浓郁,演唱内容贴近普通老百姓的生活,生动活泼,反映了广大人民群众的愿望和要求,这也是天门花鼓戏深受广大老百姓喜爱的重要原因。因此,在民间,男女老幼行走、劳作时都喜欢哼唱几段花鼓戏曲调,所以又有“干活不哼花鼓戏,浑身上下无力气”之说。(肖新国整理)

扫一扫在手机上查看当前页面

附件:

附件: