沉寂三百年,这个中国文学流派竟在全球引发研究热潮

钟惺谭元春 文学史上最传奇CP

向金祥

我们驾车沿接官路出发,到岳口镇谭台村去参观谭元春纪念馆。本来走到岳口工业园南边拐弯西行就可以直达目的地的,只因误解导航拐早了弯而“迷路”,绕着谭台村车游了几个村,延时一个多小时才到达。

走走停停的车游,我们几个人时不时地埋怨,“好不容易建个‘谭元春纪念馆’,要是在城区的东湖多好,不仅与 ‘隐秀亭’‘元春榭’相得益彰,参观的人更多。”到达目的地,一路见识谭元春纪念馆开馆不到一年,在乡村已享有无人不知无人不晓的知名度,我们很快就解放了思想:“这个‘谭元春纪念馆’还真应该在乡下,说不定和 北京黄叶村的‘曹雪芹纪念馆’有得一比呢!”“美丽的乡村,希望的沃土,传统文化优良种子,更适合在这里生根发芽!”

古朴典雅的谭元春纪念馆,坐落在谭台村坐北朝南和坐西向东两个自然村的结合处,占地1000多平方米。谭元春的第十五代裔孙谭代英,1984年撰文介绍,谭氏的老籍是江西。明洪武二年(1369),谭家兄弟七人从江西吉安府石头街猫儿巷迁来湖广竟陵,垦田一万六千亩,改名谭家垸。现在,谭台村和附近的村庄,有800多户谭姓居民。

谭元春纪念馆,由谭氏天下文章堂第二十代孙、天下文章堂理事会天门地区总顾问、知名企业家、著名乡贤人士谭顺新及谭氏宗亲共同投资200多万元建设。这是目前全国唯一的竟陵派文学创始人纪念馆。

纪念馆陈列了谭元春诗文作品及全国多所高等院校的研究资料,以丰富详实的史料让我们感受到这位文坛领袖的文学魅力。他那深邃的文字、经典的诗篇薪火相传,激励着人们昂扬向上,不断续写新时代的新篇章。

钟惺(马建平画)

一部《诗归》雄踞文坛三十年 晚明“网红诗人”如何引领文艺创新

“双子星座”耀星宇 “天下文章”烁文坛

谭元春纪念馆,也可以说是“钟惺谭元春纪念馆”。竟陵派是因其创始人钟惺、谭元春的乡贯而得名的一个文学流派。

据说,明熹宗读了钟惺、谭元春的文章以后,极其赞赏,认为是天下最好的文章。可是,有个状元偏不买这个帐,他隐姓埋名,将自己的文章向钟惺、谭元春“求教”。钟、谭二位看了他的文章,便逐层剖析,指出他文章的优缺点,说得状元公心服口服,不敢再持异议。

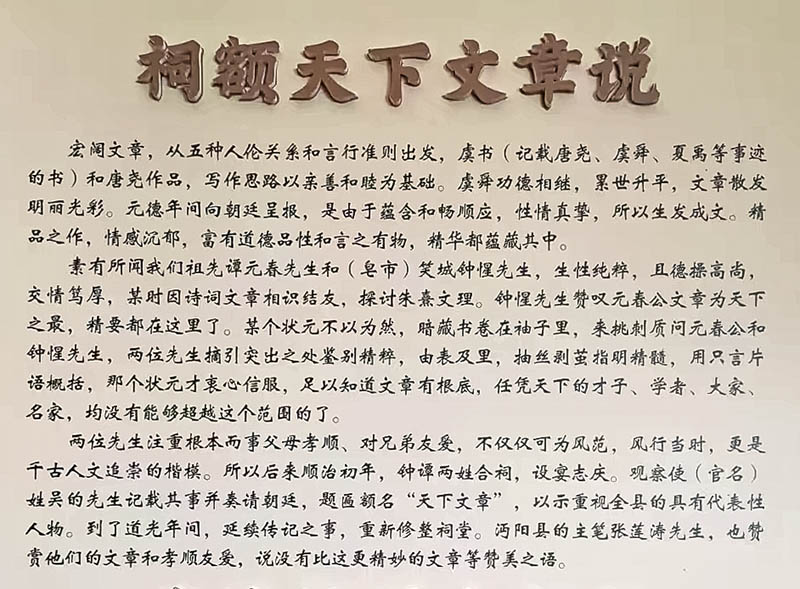

清顺治年间,谭元春的三弟谭元方遵照钟惺、谭元春生前“两姓合族,永不联姻”的遗愿,在钟惺故宅建起了钟、谭合祠。观察使吴之纪奏请朝廷赐以“天下文章”的匾额。

谭元春纪念馆落成时,钟惺后裔、家族代表钟儒斌发表了讲话。

“谭元春公是我们钟谭家族的骄傲,他与钟惺公创立了举世闻名的竟陵派,是中华民族的诗魂,是千古流芳的文学大师。四百多年前,我们的先人钟惺公与谭元春公结成金兰之交,钟谭合祠,两位享誉四宇的文学家将钟谭氏族融为至亲。‘诗文随世运,无日不趋新’,富有挑战陈规、开拓创新精神的钟惺公与谭元春公,相亲相近,相和相吟,是明代文坛的“双子星座”,永远是我们钟谭后人奉崇的楷模。”纪念馆珍藏着这份讲话稿。钟、谭两人交谊之厚,钟、谭家族感情之深,古今少见。

谭元春(马建平画)

四百多年来,竟陵派以其独特的艺术魅力和惊人的文学成就,倾倒了一代又一代追崇者,成为学术界研究的“著名历史人物”“文学现象”。尽管竟陵派的诞生和发展,与那种由地域关系结社唱酬形成的地方性文学群体未可同日而语,但钟惺、谭元春早年在家乡的文学活动,却是他们文学成长道路上一个不容或缺的历史阶段。家乡,是孕育竟陵派的母体和土壤,是培育他们成长的摇篮。

竟陵派的崛起,不仅影响着明末清初的文风,其破除旧习的勇气和开创新潮的成果所形成的冲击波,甚至波及新文化运动和“五四运动。

竟陵派之所以能成为一个风行天下的文学流派,与钟惺谭元春编选了《诗归》这样一部全面体现其诗歌主张的选本是分不开的。钟惺谭元春没有通过自己的文学理论文章宣扬其诗学思想,而是巧妙地利用了古诗选本这一选评结合、既有理论批评又有经典范本可资借鉴的形式,传播了自己的文学主张。

清初刑部尚书王士祯为康熙一代文坛领袖。他说《诗归》中的评语,精辟的见解甚多。竟陵派曾领袖文坛三十多年,彻底扭转了复古派统治文坛的局面。

万历甲寅,钟惺已做官五载,回家探亲,四月初到家,至次年乙卯二月离开竟陵前往北京。这时的钟惺正值四十、四十一岁,他与谭元春开始编选《诗归》。在不到一年的时间内,两人撇开一切事物专心于此。经过三易其稿,《诗归》基本成书。《明史·文苑传》云:“钟惺与同里谭元春评选唐人之诗为《唐诗归》,又评选隋以前诗为《古诗归》,钟谭之名满天下,谓之竟陵体。”

“诗归出而一时纸贵。”竟陵派作为晚明的一个文学流派,在当时有着喧赫的声势与重大影响。他们从万历年间开始雄踞文坛。《诗归》盛行于世,承学之士,家置一编,奉之如尼丘之删定。竟陵体的诗歌浸淫三十余年,风移俗易,滔滔不返。直至明亡而未已。

随着清代正统文学观念的建立,学术思想的转型,晚明文学中一些有成就和价值的部分逐渐被否定,竟陵派亦成为众矢之的,从而消失在清代文坛,无人问津达三百年之久。

谭元春纪念馆

从乡野祠堂到世界文坛 竟陵派文学如何成为全球显学

文章有神霸有气 岂能苟尔化为尘

1985年1月31日,中国社科院文学研究所范宁研究员、社科院研究生院教授范宁先生(1916-1997)获悉湖北竟陵文学研究会举行“竟陵派文学研讨会”,欣然题词“晚明文学 世称竟陵 独辟蹊径 敢于创新”。

钟惺、谭元春为什么要编选《诗归》?此生总有追求,终将铁杵成针。钟惺致友人蔡敬夫信云:“作官已五载,以闲冷为固然,习成偷堕,每用读书作诗文为习,若销闲之具……家居复与谭元春深览古人,得其精神,选定古今诗曰《诗归》。稍有评注,发覆指迷,盖举古人精神日在人口耳之下,而千百年未见于世者,一标出之,亦快事也。”

“作官已五载,以闲冷为固然,习成偷堕,每用读书作诗文为习,若销闲之具……”这29个字所蕴含的信息量非常大。

人生很短,最好的生活,不是有多少钱有多大的权,而是能和志同道合的人,一起走下去。钟惺、谭元春都没有主政一方的经历。钟惺中进士的时候36岁,已近不惑之年,尔后被授予八年的“行人”。

“行人”是中国古代的一种官职,最早可以追溯到春秋时期。明朝时期,行人则成为掌管多项国家事务的重要官员。虽然在京官中地位较低,但升转极快。初中进士以任此职为荣。很久以来,钟惺有志在台谏一展身手。谭元春《退谷先生墓志铭》曰:“退谷初在神宗时,官行人,思有用于当时,与一二间官讲求时务,厌呻吟不从痛起,玄黄水火,终日聒渎。以为吾若居给事、御史,务求实用,不竞末节小名,爱恋身家,如鸡鹜之争食,妇女之简狎,庶不令主上厌极大创,祸流缙绅。”

万历三十八年,钟惺得中进士,次年春即病危几绝,甚至将遗言都写好了。十年之后,万历四十八年冬,又是一场重病,再次濒于死亡。生死病痛的反复缠绕,深化了他对人生的认识,使他对精神世界中所蕴藏的宁静与幸福体悟得更加深刻。

文坛上踌躇满志的谭元春,科场上却淹蹇多舛。万历三十二年(1604),他19岁,即为诸生。但历经6次乡试,为时18年,均未中式。天启元年(1621),他36岁了,莆田周铉吉来楚督学,千方百计招致元春入闱,始成贡生。又经两次乡试,天启七年(1627),42岁时才为李明睿所拔识,举乡试第一名,是故人称谭解元。

内心强大者,理解一切发生,允许一切发生,接纳一切发生。钟惺和谭元春两位命运多舛、性格迥异、年龄悬殊的文友,在人生的拐弯处,没有“内卷”“躺平”,苟且怠惰。他们选择了逆势而行,在踔厉奋发中实现人生的理想和抱负。

改变人的习惯,比登天都难。但是当你明白这种好的理念的时候,你会感觉生命是如此美丽、如此绽放、如此富有热情和富有能量。

《唐诗归》《古诗归》问世,“海内称诗者靡然从之。”从此,“钟、谭之名满天下,谓之“竟陵体”“竟陵派”。竟陵派的早期以钟惺为中核心,钟惺去世后,晚期则以谭元春为核心。

钟惺好学、勤学,名满天下却与谭氏为忘年交,并称誉他“兼才大力”。谭元春在《诗归序》中说:“春未壮时,……与钟子约为古学,冥心放怀,期在必厚”。两人初次见面时,谭元春20岁(19岁时为诸生),钟惺32岁(29岁中举、36岁时中进士)。

钟惺终年52岁,谭元春终年52岁,两人都享年不永,但在他们有限的生命中,却给后人留下了大量的遗产。他们两人的著述、批点的书,已经付刻的,多达数十种,其范围涉及经、史、子、集各部类。有的书有几种版本流传,大部分至今可以从国内外图书馆查到。

钟谭选编、评刊《诗归》,并不是草率成书的碰运气之作。谭元春在《退谷先生墓志名》中写道:“万历甲寅、乙卯(1614—1615)间,取古人诗与元春商定,分朱、兰笔,各以意去取,锄莠取珠,笑骂由我、虽古人不之顾,世所谓《诗归》是也。几以此得祸者数矣。”

钟惺在《诗归》序的开头有一段话,夏传才著、清华大学出版社2007版《古文论译释·下》第248页是这样翻译成白话文的:“选古人诗而名叫《诗归》,不是说古人的诗,以我们所选的眼光为归,而是我们所选的眼光,以古人的作品为归。引述古人的精神,供后人鉴赏,使读者了解诗歌的最高成就,如是而已。”

有人说,言慢者贵,性柔者富,德厚者旺。允许自己做自己,也允许别人做别人,你会活得更洒脱。

钟惺的《邺中歌》,被说书人在说书的过程中加进了罗贯中的《三国演义》第78回。“文章有神霸有气,岂能苟尔化为尘?”出自《邺中歌》,这正是竟陵派文学的真实写照。

“竟陵派”的执着如文坛清新的风 荡涤着几百年的乌烟瘴气

文光射斗承殊渥 妙笔生花必绝伦

“如今浩荡春无际,欣看幽花发素馨(胡国瑞)”。湖北大学张国光教授在《独树一帜 影响深远——为竟陵派诗论的代表作<诗归>的点校对出版而作》一文指出,对于竟陵派所说的“孤怀”“孤诣”“幽深孤峭”,我们不能照字面去理解,以为钟、谭就是提倡作家“孤僻的情怀,对现实的淡漠,在那里冷静地观赏自然,自得其乐”,因而他们的作品就“更消沉,更脱离现实”。

张国光说:“钟、谭都是有意于积极用世的人。”聆听历史的足音在当代的回响,人们发现钟惺和谭元春都富有爱国忧民情怀。

谭元春16岁自学作诗,20岁时已遐迩闻名。钟惺去世后,谭元春成为风华绝代的文坛领袖,别具风格的诗文作家,卓有成就的诗文选家,独具慧眼的旅行家,忧国忧民的复社成员。

谭元春在《退谷先生墓志铭》中说:“退谷初在神宗时官行人,思有用于当世,与一二同官讲求时务,……会有忌其才高者,扼之使不得至台省,后遂偃仰郎署,衡文闽海,终不能大有所表现,而仅以诗文为当世师法,亦可惜也!”

钟惺自己也说:“近年两度舟行讨求漕河、盐法,颇有要领,暇日粗了文事,此后尽力官职一番,而晚节仍以此结局(《与谭友夏》)。”

钟惺、谭元春都是一个有鲜明的爱国思想和民主意识的诗人与评论家。他们主要生活在明神宗统治的后期,在江南地区,固然已有了萌芽的资本主义,但就全国来说,却是明王朝走向没落和国内的阶级矛盾与民族矛盾走向激化的时期。象万历初被称为“通识权变”的“救时宰相”张居正当权时那种“中外安宁,海内殷阜,纪纲法度,莫不修明”的局面(《明史·张居正传》)已一去不返。神宗所用的辅臣,不仅再没有人敢于“任劳任怨,锐意兴革”;而神宗本人更成了一个暮气沉沉的鸦片鬼。他贪财好货,倒行逆施,使朝政日趋腐败,社会危机四伏。

我们从他们的诗文中可以看到他对所生活的时代是何等的焦虑,对朝政是如何的不满。钟惺在“邸报”一诗中写道:“三十余年中,局面往往异……片字犯鳞甲,万里御魑魅。”这是讥刺君主的拒谏饰非。他还在论史诸文中借古讽今说:“予向读《刘向传》始信人主之庸之足以亡天下也。”矛头直指最高统治者。又在《辛亥元日早朝》一诗中写道:“却忆庚寅元日事,廿年天语不曾通。”指责神宗的二十年不视朝。又在《王文肃公专祠》诗中抨击宰相说:“年来误国人,巧于逃大戮,不居权奸名,畏以庸自赎。大臣系安危,庸即同凶族。”“庸主亡国,庸臣误国 ”,谭元春的剖析可谓发人之所未发,言人之所不敢言。

辽阳是明的军事要地,谭元春十分关心保卫辽阳的战局。由于明熹宗的误听朝臣的谗言,令经略辽东的熊廷弼回江夏原籍听勘而代之以袁应泰,遂使辽阳、沈阳俱失。仅溺水死者即达二万人。钟惺在《代荐辽东阵亡将士疏》中写道:“乃者建虏鸱张、全辽鱼烂,养成在数十年之前,而欲折于今兹之一旦..兵、食信之难言,……战守和之无据。甚且致之必败之场,扼其可成之之会。……以兹忠勇之魂,反作幽怨之气。”这就是说数万战士之死,朝廷要负严重罪责。

钟惺谭元春都是有着忧国忧民的思想的进步的知识分子,在《诗归》评语中有很多忧国忧民借评古人诗讽时政的言论。他们对我国最大的忧国忧民诗人杜甫,是十分尊崇的,所以《诗归》中选杜诗独多。

一个县级市藏着的文学遗产 为何让美国教授三度朝圣

钟谭诗文传千古 经典所在可游盘

新中国成立后,刘大杰、郑振铎、郭绍虞等专家学者把竟陵派文学纳入他们主编的《中国文学史》《中国文学批评史》,从学术上彰显了竟陵派独立的历史地位。

1983年,南京师范学院教授吴调公(1914年—2000年)在《文学评论》1983年第3期发表评论《为竟陵派一辩》,为竟陵派正名。

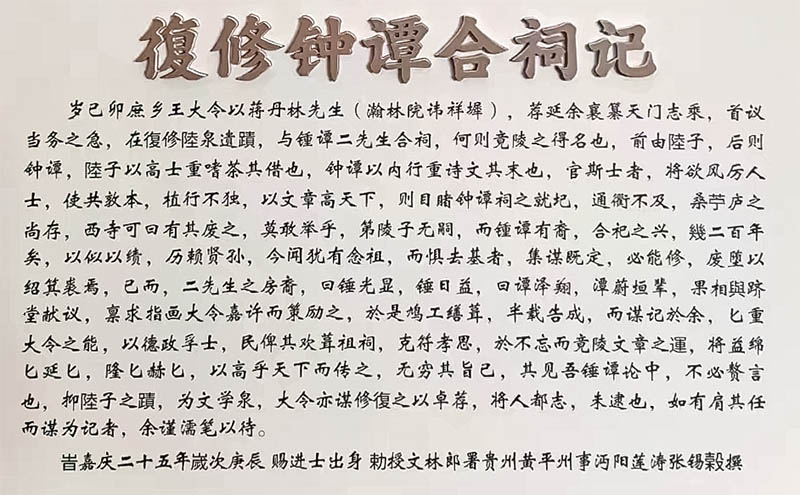

1985年,天门县成立了竟陵派文学研究会。其最显著的成果是两次大规模的学术研讨会的召开。第一届竟陵派文学研讨会,程千帆、郭预衡、徐中玉等20位国内著名高校的竟陵派文学研究专家学者题字题诗致信祝贺;张国光、魏际昌、王毅等28位高校教授出席会议宣读论文,《竟陵派文学论丛》集结了会议论文,汇编了12个不同版本的《中国文学史》《中国文学发展史》《中国文学批评史》关于竟陵派文学的有关章节和部分内容;1987年,召开第二届研讨会,其成果结集为《竟陵派与晚明文学新思潮》。

1985年5月,竟陵派文学研究会主编的《竟陵派文学论丛》,收录了当时的天门县县长焦知云在首届竟陵派文学讨论会上宣读的论文《试论竟陵派在文学史上的贡献》;1993年2月,湖北人民出版社出版吴调公主编的《钟惺谭元春选集》;1993年,竟陵派文学研究会组织整理校点,于1994年10月由社会科学出版社出版《谭友夏合集》,由王公沛、范齐家、肖敦煌点校,肖敦煌统稿,刘湘松校对。时任天门市委书记段远明和市人大常委会主任甘良华分别撰写《序》《前言》。

上个世纪八十年代,新中国进入解放思想实事求是改革开放新纪元,人们旗帜鲜明地重新评价竟陵派文学,研究传承竟陵派文学思想精华越来越具有广泛性、群众性。全国陆续涌现大量有关钟惺谭元春及竟陵派研究的专题论文,并整理出版了钟、谭全集、选集以及《诗归》等竟陵派作家的著作,为竟陵派的研究提供了丰富的资料,越来越多的著述出现新的内涵拓展和理论深化。

进入二十一世纪,学术界对于竟陵派研究的热度有增无减,一些有待论证或相对薄弱的专题引起了更多学人和研究者的重视,竟陵派文学研究成为中外高校硕士、博士的论文选题。在钟谭故里,竟陵派文学作为优秀文学遗产在民族复兴的进程中被发扬光大。《竟陵文学》《竟陵风》《钟谭逸韵》等文学载体和新竟陵诗派、竟陵派文学研究会等社团影响力越来越大,《竟陵古韵新吟》《竟陵诗韵》《诗归竟陵》等新诗集不断问世。天门被授予“湖北省诗词之乡”,正在争创“中华诗词之乡”。

1982年4月中旬,上海复旦大学中文系顾易生教授陪同美国普林斯顿大学东方学系研究所罗南希(女)一行五人专程到天门拜谒钟惺墓,以朝圣般地虔诚参观了“隐秀轩遗址”“钟谭合祠遗址”“白龙寺钟惺读书处”。

《万叶集》是日本最早的一部抒情诗歌集,收集了四世纪到八世纪中叶约四百多年间长短诗歌四千五百首,其中绝大多数属于奈良时代,七世纪末到八世纪中叶,相当于我国唐代。收罗的作者非常广泛,不仅有天皇、王后、朝臣、名媛的作品,还收集有很多农民、兵士、僧侣、艺人和其他人士的诗歌。这为以后的日本诗集树立了体例的楷模。及至近代,日本不断地有规模宏大的诗集问世,其中还有以敕选的诗集为范例者。

2018年,加拿大维多利亚大学教育学院一位学者发表论文《试论竟陵派文学的世界性》,把竟陵派文学放在世界文学的背景下进行论述。他站在全球化的角度,用比较文学的研究方法,把竟陵派文学从中国文学史的研究引向世界文学史的研究,特别是将《诗归》和日本的《万叶集》进行了比较研究。他把《诗归》放在世界文学的背景下研究发现:

《诗归》收录的作品,时间跨度大约为四千年。足以说明我国的诗歌源头比《荷马史诗》更远;

《诗归》收录的作品,其作者的层面十分广泛。钟、谭根据自己的文学主张,确定入选对象,不拘一格。对粉饰太平、歌功颂德的应制诗很少选录,却选了许多具有批判性的作品。对名家的平庸之作不选;虽非名家,其作品堪称名篇者,则入选;虽非名家名篇,但其句属名句者,亦入选。帝王将相,名之凿凿;无名氏辈,亦赫然来归。其开放性、民主性,足以与西方文集相媲美;

《诗归》是以选诗、评点的方式贯彻其文学主张的。这种选评的方式,为一般读者学习、欣赏、借鉴古诗、唐诗,构筑了一座平台,一条通道,在世界文学史上是具有开创性的。因为 钟惺、谭元春是著名的诗人,《诗归》的选诗、评诗,体现了他们丰富的创作经验,在揭示诗歌篇法之妙,对炼字炼句钩沉发微的同时,探求古人真诗的核心,对启迪后学,大有裨益。这又是外国的文集所不可比拟的;

《诗归》刊行后,引起了轰动。荷马的《伊利亚特》《奥德赛》,犹太的《圣经》等等,对欧亚各国的文学和艺术,一直有着很大的影响,但它们都不是象我国《诗归》所体现的那种人文规模和制式。以竟陵派为代表的中国文学理论着重讨论诗文的立意、诗文情感的抒发、诗意的领悟、诗的语言文字的运用。

钟惺、谭元春站在历史的前沿,担负起继往开来的使命,以《诗归》求开拓,求进取,为我国古代文学史添上了厚重的一笔。

法国思想启蒙家伏尔泰说,“任何有意义的东西都属于世界上所有的民族”,任何优秀的艺术属于所有的民族共享。

竟陵派文学是中国的,也是世界的。

扫一扫在手机上查看当前页面

附件:

附件: